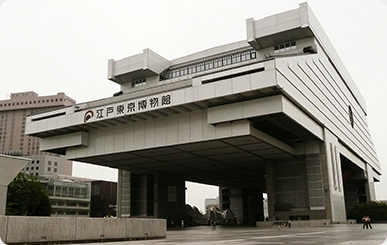

4代将軍家綱の時代に、明暦の大火の惨事を教訓として、人々が隅田川を渡って東岸に避難できるよう、幕府により新たな橋が建てられました。

この橋は武蔵国と下総国を結ぶことから、両国橋と呼ばれました。

両国橋の東西のたもとには大きな火除地(広小路)が設けられました。

火除地には、いつしか仮設の水茶屋、床見世、芝居小屋などが立ち並ぶようになりました。

また、明暦の大火の犠牲者を弔うための万人塚が築かれ、のちに回向院となります。

回向院では、全国各地の寺院の出開帳がさかんに行なわれ、また、境内では勧進相撲が催されました。回向院で行なわれる興行は江戸庶民の人気を博しました。

8代将軍吉宗の時代には、享保の大飢饉で亡くなった方々の鎮魂などのため、両国の川開きにあわせて、花火が打ち上げられ、以降、江戸の夏の風物詩となりました。

こうして、両国は江戸時代に興り、大いに賑わいました。

![]()

![]()

2025.04.16

2025年10月1日(水)より(2025年7月1日より、10月1日以降の日程を予約する場合)、ご利用希望者さまの時間についての要望や、昨今の経済情勢等を勘案し、下記のとおり変更とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

改定前(~2025年9月30日)

| 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | |

| 洋室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |

| 和室 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |

改定後(2025年10月1日~)

| 9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 | |

| 洋室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |

| 和室 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |

また、本改定に伴い、システムメンテナンスの為、2025年9月30日18時~0時の間はホームページを見ることが出来ませんのでよろしくお願いいたします。

![]()

2024.04.02

最近、予め貸会議室の予約だけを大量に行い、その後「予定が変わったのでキャンセルします」という事例が散見されます。このようなことが繰り返されると、他の利用希望者の使用を制限してしまうことなりますので、申し込みをされる際は、ご自身の予定を確り確認の上お申し込みいただくようお願いします(同様の事例を繰り返される方には、今後ご利用をお断りする場合もございます)。

![]()

2022.09.12

最近、貸会議室の予約名と利用料金を振り込まれた方との名前が一致せず、申し込み予約の確定作業に時間を要する事案が頻発しています。

原則、予約名と振込人名は一致させてお申し込みいただきますようお願いいたします。法人や芸名らしき名で予約し、利用料金を個人で振り

込まれる際には、法人名や芸名らしき名も記載していただく等ご協力お願いします。

![]()

2019.05.30

当社を装った迷惑メールが確認されております。

このような迷惑メールに記載されているアドレスにアクセスしたり、添付ファイルを開いたりされ

ますとコンピューターウィルスに感染する恐れがございますのでご注意下さい。